Lutz Friedel: Vorbilder – Nachbilder – Gegenbilder

Ausstellungszeitraum: 18. Januar bis 13. Dezember 2014

Geleitwort von Prof. Dr. Brigitte Rieger-Jähner, Kuratorin der Ausstellung

Es ist eine große Ehre und Freude für uns als Mitarbeiter des Museums Junge Kunst in Frankfurt (Oder), dass ich die erste Ausstellung im neuen Landtag in Potsdam kuratieren darf. Meine Wahl fiel auf den Maler und Bildhauer Lutz Friedel aus dem Land Brandenburg, der zu den herausragenden figurativ arbeitenden Künstlern seiner Generation in Deutschland zählt. Warum habe ich gerade ihn ausgewählt? Der Grund hierfür ist die hohe ästhetische Qualität seiner Arbeiten, d.h. die Art und Weise seiner Gestaltung in Bezug zum jeweiligen Thema. Die Themenstellungen, verbunden mit dem Aussagegehalt seiner Werke, besitzen aber nicht nur Allgemeingültigkeit, sondern sind und bleiben zugleich aktuell. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sie den Betrachter so immer wieder von neuem dazu bewegen, sich mit dem Gezeigten auseinanderzusetzen und Stellung hierzu zu beziehen. So verschiedenartig wie jeder Einzelne von uns denkt und handelt, so unterschiedlich kann die Stellungnahme dabei zum Gesehenen ausfallen. Und das ist das Bestmögliche, was Kunst auch heute noch zu leisten vermag, mit dem Betrachter sowohl in den optischen als auch in den gedanklichen Dialog zu treten. Diese Forderung nach dem Dialog, die seine Arbeiten durch die jeweiligen Inhalte und die darauf bezogene Formensprache selbstbewusst erheben, ist nicht gerade bescheiden, wo wir im Medienzeitalter mit Internet und Fernbedienung durch die Vielfalt des Zeitgeschehens hasten und für das Hinterfragen und möglicherweise auch für das in Frage stellen unserer eigenen Haltung kaum noch Zeit zu finden glauben.

Doch Zeit muss man sich beim Betrachten seiner Werke schon nehmen. Nur die Bildunterschrift zu lesen, ohne genau hinzusehen, reicht eben nicht aus, um den Gehalt des einzelnen Werkes oder einer Folge zu verstehen und diesen Prozess der Aneignung zu genießen. Einige seiner 150 Porträts, die im Zentrum der Landtagsausstellung stehen, werden den Betrachtern bekannt sein, andere nicht. Daraus ergeben sich die verschiedensten Fragestellungen, z. B. womit haben die Abgebildeten dazu beigetragen, das die Welt ein wenig besser wurde, bzw. warum wünschen wir uns, dass es sie nie gegeben hätte? Sollten wir Diktatoren und ihre Verführungskünste aus unserem Gedächtnis streichen oder sollten wir ihre schrecklichen Taten als Mahnung und Warnung im Gedächtnis behalten?

Der Künstler reibt sich an der Geschichte und dieser Prozess fließt in den Inhalt wie die Struktur seiner Arbeiten ein. Dabei kommuniziert er mit dem Betrachter auf Augenhöhe, d.h. er macht es sich und ihm nicht immer leicht. Denn Lutz Friedel ist ein kritisch denkender Mensch. So hätte die Antwort auf eine Frage nach dem Lebens- und Schaffenscredo, die man dem Bildhauer Alfred Hrdlicka stellte, durchaus auch von Friedel stammen können, „Ich habe keine Visionen, ich lese Zeitung.“[1] Demzufolge nimmt der Künstler die ihn umgebene Welt bewusst war und zieht aus dem Erkannten die Konsequenzen für sich und sein Werk, d.h. er lebt seine Erkenntnis.

Das war schon in der DDR der Fall, in der er zwischen 1978 und 1983 großformatige Mehrtafelbilder wie „Gewitterstrand“, „Karambolage- Zusammenstoß der Rolltreppen“ (im Besitz des Museums Junge Kunst) oder „Untergang der Titanic“ malte. An diesen wurde nicht nur durch die jeweilige Thematik für den Betrachter eine merkwürdige Endzeitstimmung erkennbar. So drücken diese expressiv kraftvoll gemalten Bilder aus einer „bleiernen Zeit“ auch formal, d.h. durch Figurenauffassung, Komposition und Farbe ein Lebensgefühl aus, das unmissverständlich war. Aus der Erkenntnis, dass mit einer Demokratisierung der DDR nicht gerechnet werden konnte, reiste Friedel 1984, d.h. mit 36 Jahren aus der DDR aus.

Der Wechsel aus dem „Osten“ in den „Westen“ setzte für den Künstler die Notwendigkeit einer Umorientierung geradezu voraus. Reisen nach Holland, Frankreich, England und Spanien oder die Bekanntschaft mit der Westberliner Kunstszene schienen diese Ansicht erst einmal zu bestätigen. Doch bald erkannte Friedel nicht ohne Bitternis, dass man Vergangenheit trotz des gravierenden Ortswechsels nicht ablegen kann, wie einen alten Mantel. Anfang der 90er Jahre fing er wieder an, nach dem Modell zu arbeiten. Die Ausstellung Lucien Freuds, 1988 in der Nationalgalerie oder die Begegnungen u.a. mit der Malerei holländischer, belgischer und französischer Realisten, wirkten auf ihn wie Wegweiser, was ihn später schlussfolgern ließ: „Diese ganzen euphorischen Irritationen der Anfangsjahre im Westen machten mir klar: Ich werde kein Dubuffet, kein de Kooning, kein Panamarenko und Stadtvisionen wie Viera da Silva werde ich nie malen können. Diese Umwege, das Fallen und wieder Aufstehen, alle Niederlagen waren wichtig. Es sollte keine Abkürzungen zu dem „Jetzt“ geben.“[2]

Durchaus als Zugewinn zu seinem bisherigen Schaffen treten seit 1991 überlebensgroße ausdrucksstarken Köpfe aus Holz. Dieses Material, meist Eiche, ermöglicht es ihm, dem bildhauerischen Laien, ohne technisch- bildhauerische Vorbereitung und vor allem ohne Theorien arbeiten zu können. Mit Ölfarbe und Leinöl bemalt, können die Köpfe aber nicht nur besser den Witterungseinflüssen trotzen, auch ihr Ausdruck kann so nochmals gesteigert werden. Obwohl sie anonym sind, unbetitelt, ist dem Künstler eine Individualität wichtig, die sich jedoch erst während der Arbeit einstelle. „Ich arbeite bis das Holz eine Seele hat“[3], bekennt er. Bei dieser Arbeitsweise schlösse sich das Nachbilden konkreter Porträts aus, was Friedel mit den Worten kommentiert: „ Herrn X aus dem Holz zu schlagen, erfordert vor allem Handwerk, weniger Phantasie. ...Hier verläuft auch die Trennungslinie zwischen den Skulpturen und meiner Malerei.“[4]

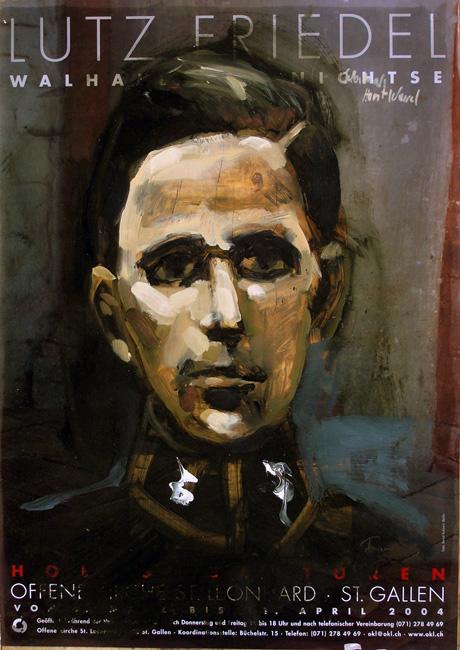

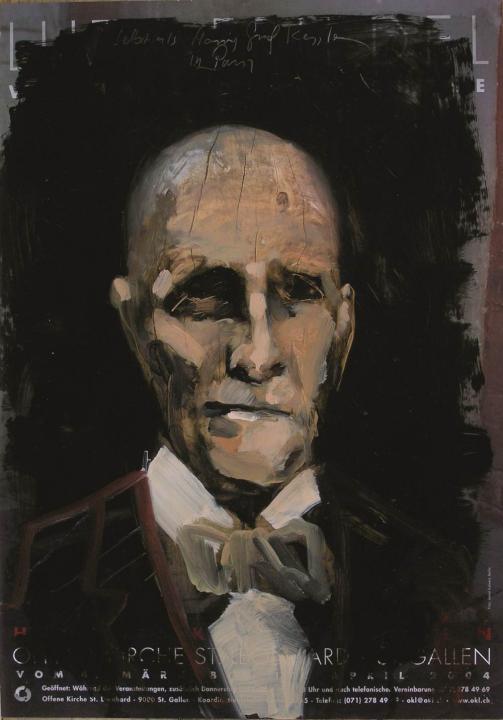

Besonders wirkungsvoll für unsere Landtagsausstellung ist das Vergleichbare Nebeneinander von Skulptur und Malerei, d.h. zwischen Köpfen aus Holz und denen der Plakatübermalungen.

Was während einer durchaus üblichen Schaffensblockade Jahre später durch das absichtslose Spiel mit Form und Farbe begann, sollte mit nie zuvor gekannter Leichtigkeit und Lust am Experiment zu einer Vielzahl von Bildnissen führen, die sich unter dem Titel „Ich! Meine Selbstporträts zwischen 1635 und 2003“ zusammenfassen lassen. Als Bildfond nutzte Friedel anfänglich Plakate seiner Skulpturenausstellung von 2002 auf Schloss Burgk. Die Improvisation, der Wechsel des Zufälligen mit dem absichtsvollen Gestalten, das macht den Reiz der ersten Serie, bestehend aus über einhundert Blättern aus. Als die Plakate mit dem immer gleichen Motiv verbraucht waren, wurde die Serie mit einem zeitlichen Abstand auf anderen Plakaten, die ebenfalls für seine späteren Holzskulpturenausstellungen gedruckt worden waren, weitergeführt. Auch wenn jetzt der malerische Entstehungsprozess dem des Anfangs vergleichbar war, und Zufälligkeit durchaus noch eine Rolle spielte, wurde diese, kaum dass sie sichtbar wurde, vom Künstler be- und genutzt. Friedel griff jetzt immer mehr regulierend und steuernd in den Darstellungsprozess ein, arbeitete unter Einbeziehung fotografischer Vorlagen aus dem Internet, aus Zeitschriften und Kunstbüchern.

Wie kam es nun zu dieser Porträtauswahl, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammen zu passen scheint. Alle diese Männer und Frauen haben den Künstler in ihrer Großartigkeit oder Schrecklichkeit, mit ihrem Mut oder ihrer Feigheit positiv wie negativ beeindruckt. Und so beschäftigte sich Friedel auch mit den Zeitverhältnissen, in denen die einzelnen lebten und mit ihrer Persönlichkeit, bzw. der Motivation ihres Handels, die sie zu dem werden ließ, was sie waren und sein wollten. So habe er nie eine Vorlage benützt, nur weil das „ein interessanter Kopf“ gewesen wäre. Darauf bezugnehmend führt er aus: „ Auch die scheinbar willkürliche Auswahl im Wechsel mit der absolut bestimmten Einbeziehung einiger Figuren hat eine gewisse Logik! Ich könnte aber nicht wirklich erklären, warum Helmut Schmidt und Konrad Adenauer dabei sind, und der von mir verehrte Willy Brandt, von dem reichlich gute und interessante fotografische Vorlagen in der Welt sind, fehlt“.[5] Nicht zuletzt bestätigt diese Aussage auch noch einmal deutlich, dass es sich bei diesen zahlreichen Porträts nicht um eine Geschichtsaufarbeitung im Sinne eines Historikers handelt, sondern um Kunst.

Doch wer wurde nun von ihm dargestellt? In seinen Selbstbildnissen geben sich nicht nur Politiker, sondern auch Schauspieler neben Modemachern und Künstlern ebenso wie Mörder und Tyrannen in der Symbiose von Selbst- und Fremdbild ein Stelldichein. Doch letztlich sind alle Bilder Friedels unabhängig vom Thema und Darstellungsgegenstand Selbstbefragungen und Selbstbildnisse, in denen sich die Fragestellung Friedrich Nietzsches auf eindrucksvolle Weise bestätigt, in der der Philosoph feststellt: „Da wir nun einmal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch die Resultate ihrer Verirrungen, Leidenschaften und Irrtümer, ja Verbrechen; es ist nicht möglich, sich ganz von dieser Kette zu lösen“.[6]

Dieser Erkenntnis folgend bekennt Friedel: „Andere Zeiten, Verhältnisse, soziale Umstände und aus mir wäre Lenin, Haarmann, Goebbels, Elser oder Lagerfeld geworden.“[7]

Wie setzt er diese Erkenntnis nun ästhetisch strukturell bei der Vielfalt der unterschiedlichen Persönlichkeiten in ihrer Verehrungs- bzw. Verabscheuungswürdigkeit um? Zuerst einmal geht der Künstler neutral mit dem jeweiligen Abbild um, d h. weder das Abgrundböse noch das Gute lässt sich an seinen Gesichtern ablesen. Aber auch die Wahl der Farbigkeit besitzt allein eine kunstimmanente Wirkung. So bevorzugt der Künstler seit 1977 bis zum heutigen Tag die Farbe Schwarz mit all ihren Nuancen und steht damit in die Tradition der großen europäischen „Schwarzmaler“. Hier sind es vor allem Velasquez, Goya, Delacroix und Manet bis hin zu und Beckmann, mit denen er in einen spannungsvollen künstlerischen Dialog tritt. Deren Liebe zum Schwarz als der kräftigsten und zugleich intensivsten Farbe mit hohem dramatischem Ausdruckspotential ist sowohl in ihren wie auch in seinen Bildern zu finden und verleiht den Porträts einen hintergründig-dramatischen Ausdruck. Man fühlt die Präsenz des Dargestellten, die in einem ort- und zeitlosen Umfeld angesiedelt ist, zugleich aber immerwährende Aktualität zu besitzen scheint. Zum anderen ist es die Größenrasterung, wie sie sich bei Friedel durch das Plakat als Malgrund, verbunden mit der einheitlichen Rahmung ergibt, so dass die Vielfalt der mental unterschiedlichen Personen nicht zu einem optischen Chaos für den Betrachter wird.

An diesem Geschichtstableau wird letztlich die alte und oft ignorierte Erkenntnis optisch, geistig wie emotional nachvollziehbar, dass der Himmel nicht ohne die Hölle existiert. Seit dem Sündenfall und der daraus folgenden Ausweisung aus dem Paradies existiert diese folgenschwere Bedingtheit. Doch im gleichen Zusammenhang, das wissen wir aus der Bibel, bekam der Mensch von Gott nicht nur die Sterblichkeit, sondern auch die Freiheit und damit die Notwendigkeit einer Entscheidung geschenkt. Bereits in den mittelalterlichen Kirchen, den Häusern Gottes, finden wir so immer wieder Teufelsdarstellungen als Warnung und Mahnung. Und wie sieht es im 20. und 21. Jahrhundert mit der Akzeptanz dieser Erkenntnis aus? Allein die Diktaturen fordern in der Vielfalt ihrer Beschwörungsformeln den Neuen, den Guten, den Übermenschen als Ziel und blenden die dunklen bzw. die Schreckensseiten in der Realität, die sie selbst in wesentlichstem Maße hervorgerufen haben, aus der eigenen Geschichte aus.

Wie verhält es sich nun in unserer Demokratie mit der Auseinandersetzung gegenüber der Vergangenheit? Hier scheinen vor allem die Medien die Aufklärungsarbeit übernommen zu haben. So begrüßenswert das ist, so ersparen uns die Reportagen, Filme und Berichte nicht die Selbstbefragung, wie wir sie in unserer Ausstellung erleben können. Der deutsche Rabbiner Nathan Peter Levinson stellt auf eindrucksvolle Weise diesen Bezug von einst und jetzt her und schlussfolgert 1981 auf die Frage, wie man z. B. aus seiner Sicht im Nationalsozialismus den Massenmord an den Juden erklären könne: „Ich meine, dass wir der Wahrheit ins Gesicht schauen müssen, der Wahrheit, dass wir alle von Mördern abstammen, dass die Tünche, das Furnier der Zivilisation, sehr dünn ist. Es ist notwendig, das wir das wissen und das wir uns das vor Augen halten.“[8]

[1] Ingeborg Ruthe: Er hat keine Visionen, er liest Zeitung. Der Wiener Bildhauer und Graphiker Alfred Hrdlicka wird heute 70, in: Berliner Zeitung vom 13.12. 2013

[6] Friedrich Nietzsche: Zweite unzeitgemäße Betrachtung: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874